店長研修で大切なこととは?カリキュラム例や店長がいま身につけるべきスキルをご紹介

店舗を率いる「店長」を成功へ導くために必要なスキルとは何でしょうか? 本コラムでは、店長研修の3つの種類や具体的なカリキュラム事例、失敗しないためのポイントなど、最新の研修動向をわかりやすくご紹介します。店長の育成に携わっている方に必見の内容です。

目次[非表示]

- 1.店長研修の3つの種類

- 2.店長がいま身につけるべきスキル

- 3.店長研修カリキュラム例

- 4.店長研修で失敗してしまうケース

- 5.店長研修の導入事例をご紹介

- 6.まとめ

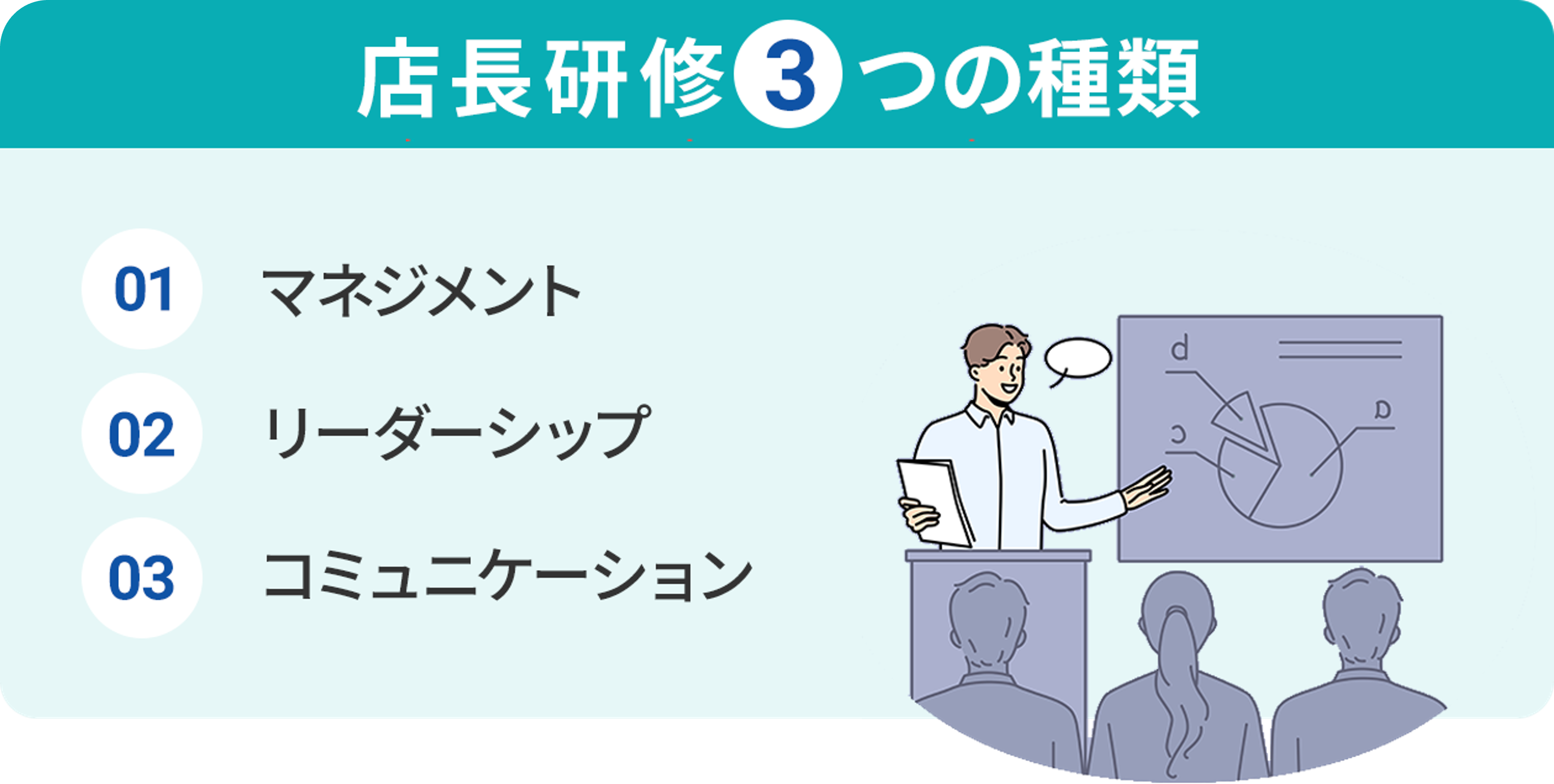

店長研修の3つの種類

店長は、プレイヤー(自分自身を管理して成果を出す役割)からマネージャー(他人を管理して成果を出す役割)に変わる大きな節目です。はじめて組織のリーダーになる、この大きな転換点で教育が必要なテーマは大きくわけて3つあります。「マネジメント」「リーダーシップ」「コミュニケーション」の3つです。

マネジメントとリーダーシップの違い

店長研修のカリキュラムを考える際は、「マネジメントとリーダーシップは別物である」という認識をしっかり持つことが大切です。どちらも店舗スタッフを動かして目標を達成する役割であることから混同されがちですが、教育すべき知識やスキルが大きく異なります。

では、マネジメントとリーダーシップはどう違うのでしょうか?リーダーシップ論の権威である、ジョン・P・コッター(ハーバード・ビジネススクール名誉教授)は、マネジメントを「管理する行動」、リーダーシップを「変革する行動」として整理しています。以下に詳しく解説します。

マネジメントとは

ジョン・P・コッターは、マネジメントの役割は複雑な状況への対応にあると述べています。具体的には、予算や計画を立て、それを実行できるように組織づくりと人員配置を行います。そして、計画と実績をモニタリングして差があれば、問題点を洗い出して解決策を考え、実行します。このように、店長としてスタッフを統制し、決められた目標を確実に達成するためのスキルがマネジメントです。

マネジメント領域の店長研修では、以下のようなカリキュラムが求められます。

|

◆店舗運営に欠かせない基本的なマネジメント業務を教えるためのカリキュラム

(例)計数管理、シフト管理、採用管理、スタッフ育成など

◆複雑な状況を読み解き、適切に判断をくだす力を育てるためのカリキュラム

(例)PDCA、ロジカルシンキング、問題構造学など

|

一方で、急激な変化や新たな方向性に関しては、マネジメントスキルだけでは十分に対応しきれない側面があるとコッターは指摘しています。

リーダーシップとは

リーダーシップの役割は、変化への対応です。具体的には、目指すべきビジョンを示し、その実現にむけて店舗スタッフを巻き込み、行動を促します。リーダーシップは、環境変化に対応しながら、組織を新しい方向へ導くためのスキルです。

リーダーシップ領域の店長研修では、以下のようなカリキュラムが求められます。

|

◆ビジョンを描く力を習得するカリキュラム

(例)基本的なリーダーシップ論の学習、店舗ビジョンの設定など

◆ビジョンに向けてチームを率いていく力を習得するカリキュラム

(例)動機づけ理論、ミーティング運営スキルなど

|

コミュニケーションスキルが店長業務の土台を支える

店長研修に取り入れてほしい、3つ目のテーマは「コミュニケーション」です。マネジメントとリーダーシップの役割を果たす大前提として必要なスキルになります。一人ひとり得意なコミュニケーションのスタイルがあります。伝える、叱る、褒めるといったコミュニケーションスキルの基本知識の学習とともに、自分の特性にあったスタイルを見つけてもらうための研修カリキュラムを取り入れると効果的です。

店長がいま身につけるべきスキル

顧客のニーズが高度化・個別化している現在、優先順位をあげて店長研修に取り入れてほしいテーマは、リーダーシップスキルのうちのひとつである「ビジョン(理想の店舗像)を描く力」です。

顧客が求めるサービスの変化

弊社は長年にわたり顧客満足度調査「ミステリーショッピングリサーチ」を提供する中で、膨大な顧客の声を扱っており、顧客の変化を如実に感じています。

約40年前、日本でも急速にチェーン展開が進みましたが、当時は「接客用語集」「お辞儀の角度」といった細部まで統一していくマニュアルを用いたスタッフ教育の全盛期でした。では、今のお客様が飲食店や小売店を利用する時に「お辞儀の角度」や「挨拶用語が統一されていること」でお店への評価を変えるでしょうか?今のお客様が重視しているのは、そのような儀礼的なサービスではなく、個々に寄り添った心のこもったサービスです。CX(顧客体験価値)がトレンドワードになっているのもこのような顧客の変化が背景にあります。

店長がいま身につけるべきスキル

さて、どこのお店でも同じように統一されていて不快感がない儀礼的なサービスではなく、個に寄り添った心のこもったサービスが求められている現在において、店長がいま身につけるべきスキルが「ビジョン設計・浸透力」です。その重要性がわかる面白い研修エピソードをご紹介します。

研修に参加した店長に、次のお題でディスカッションをしてもらいます。

すると「通行の邪魔にならないように気をつけよう」や「会社のジャンパーを着よう」 といった意見が出てきます。ところが、「ビジョン(理想の店舗像)」を定義してからディスカッションしてもらうと、まったく違う意見が出てきます。例えば、次のようなお題で再びディスカッションをしてもらいます。

すると、「楽しそうな顔で掃除しよう」「笑顔で挨拶をしよう」 といった意見が出てくるようになります。店舗周辺の掃除をイメージした場合、邪魔にならない程度に存在感をアピールしようといった意見が大半だったのに、ディズニーランドでの掃除をイメージしたとたんに、お客様に心地よさを提供しながらの掃除の仕方を考え始めるのです。

スタッフも同じです。「ビジョン(理想の店舗像)」に共感してもらうことができれば、目の前のお客様に対して店舗ビジョンを具現化するための行動を、スタッフ一人ひとりが自ら考えて取るようになるのです。「レジ打ちは笑顔で」と繰り返し指導するよりも、「うちの店舗はお客様に心地よい時間を過ごしてもらえる店舗にしたい」と理想を伝え、共感してもらうほうが、笑顔のレジ打ちが増えるのです。

「ビジョン設計・浸透力」は、店長がお客様に支持されつづける店舗をつくるためにも欠かせないスキルです。これからの時代、例えば、飲食店であれば配膳ロボットや席案内パネルが導入されるなど、店舗オペレーションは刻々と変わっていきます。これまで料理の提供時の親しみのある接客でお客様の支持を得ていた店舗に配膳ロボットが導入されるといった事態が起こりえるわけです。その時、店長が「自分達が目指すのは親しみを感じるサービスがあるお店」というぶれないビジョンを持っていれば、例えば、入店時の挨拶を親しみやくつろぎを感じられるものに工夫していくなど、リーダーとして店舗を導いていくことができます。

顧客ニーズが高度化し、マニュアル通りの対応だけでは満足度を高めることが難しくなっています。「ビジョン(理想の店舗像)」を明確に描き、スタッフと共有していくリーダーシップ力は、今の時代に店舗を率いていく店長には欠かせないスキルと言えます。

店長研修カリキュラム例

さて、ここまで店長研修には大きくわけると「マネジメント」「リーダーシップ」「コミュニケーション」の3つのテーマがあること、中でも「ビジョン設計・浸透力」は重視したい研修テーマである点を述べてきました。ここからは、具体的な店長研修カリキュラム事例と設計のポイントをご紹介します。

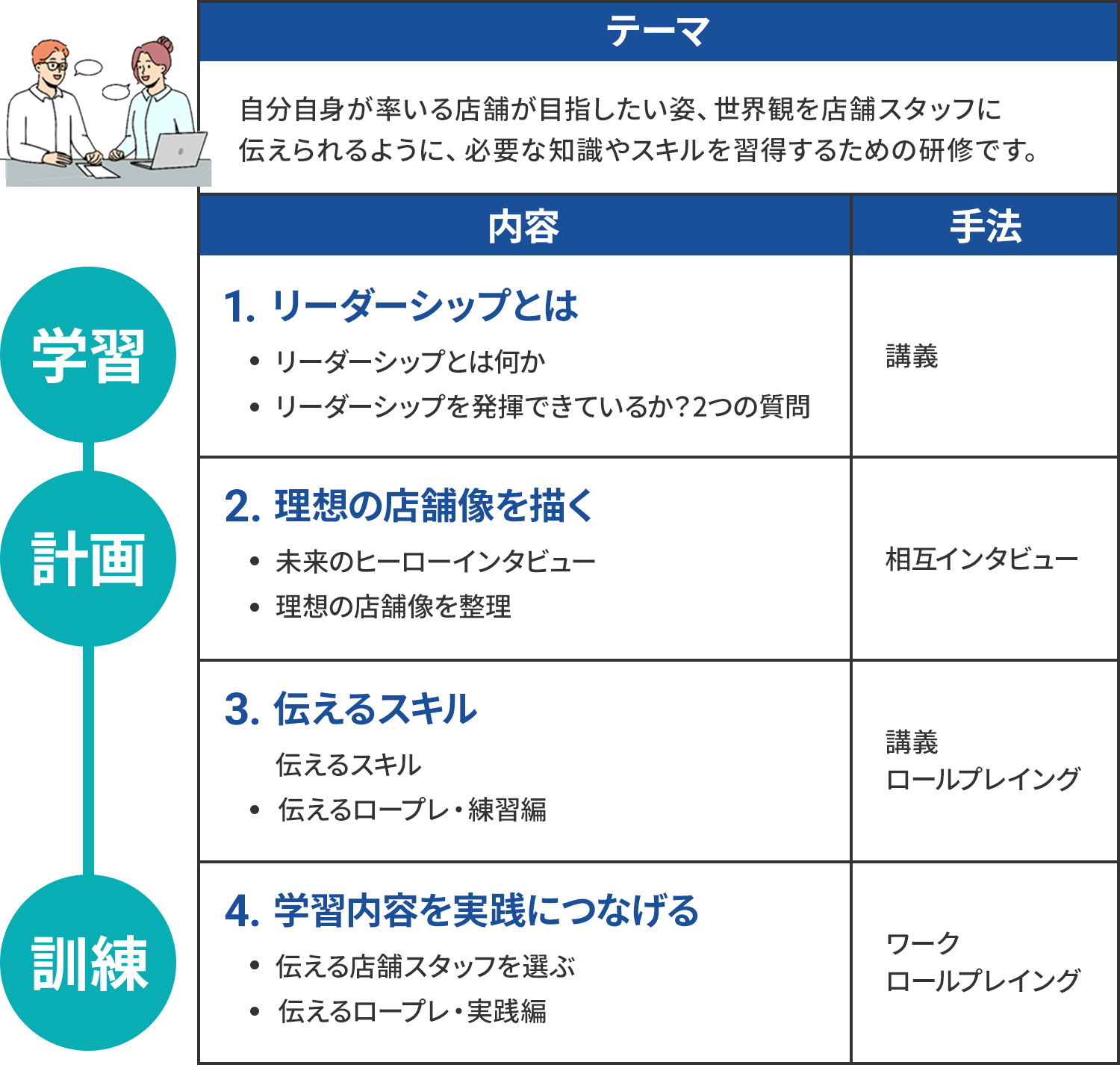

店長研修カリキュラム例1:ビジョンの設計と浸透

先述したように「どのようなお店にしたいのか」という明確なビジョンを持ち、店舗スタッフに伝えていくことが、店舗運営品質や顧客満足度の高い店舗をつくるためには欠かせません。とはいえ、経営トップと店長ではビジョン設計のポイントが異なります。この研修は、店長として描くべきビジョンの詳細について理解するための研修です。

【カリキュラム設計のポイント】

これまで「ビジョン(理想の店舗像)」を整理していなかった店長の場合、いきなりビジョンを考えましょうと言われても言葉が出てきません。参加者同士がインタビューする形でビジョンを言語化してもらうなど、進行方法の工夫が大事です。

【カリキュラム例】

・理想の店舗像、相互インタビュー

・伝えるスキルの学習

・伝えるスキル実践ロープレ

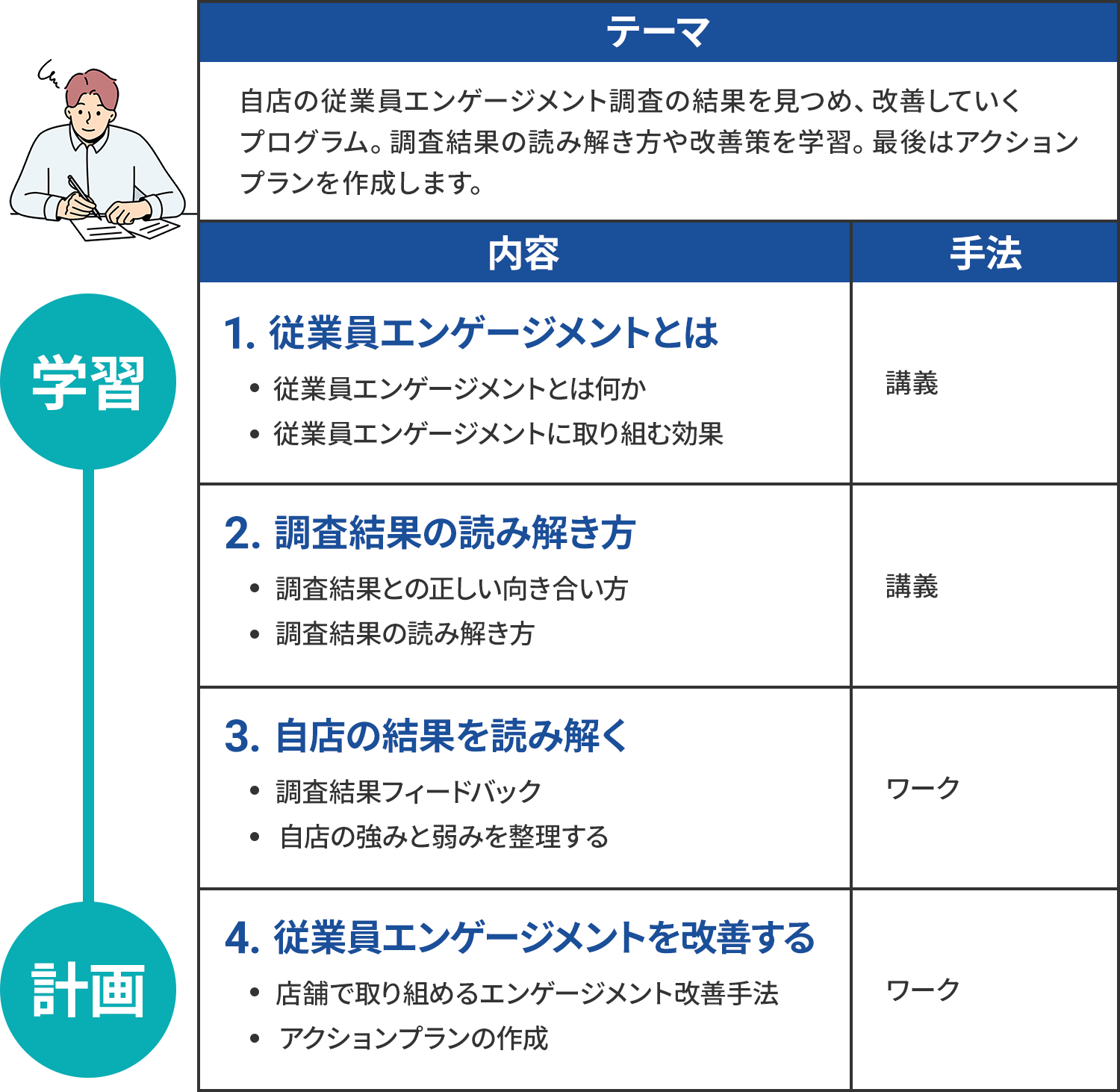

研修カリキュラム例2:ベテラン店長向け従業員エンゲージメント研修

ベテラン店長は良くも悪くも自分なりのやり方が確立しています。自分のやり方が確立していることは良いことであり否定すべきではありませんが、新しいやり方やノウハウを実践してほしい場面では足かせになることもあります。その足かせをはずし、ベテラン店長に新しい成長を促すのがこの研修です。

【カリキュラム設計のポイント】

研修に参加するベテラン店長の部下に回答してもらった、従業員エンゲージメント調査の結果を利用して行います。ベテラン店長のこれまでの経験ややり方を尊重しながら、さらに成長を求めるためには、同じ知識を同じように教える研修カリキュラムではなく、自分の今の状況を客観的に俯瞰できるデータを準備し、そこから次の自分自身の次の成長を自分自身で決めてもらう研修カリキュラムが効果的です。

【カリキュラム例】

・従業員エンゲージメントについて理解する

・調査結果の読み解き方

・自店舗の結果を読み解く

店長研修で失敗してしまうケース

店長研修を失敗させないためには、次のような点に留意する必要があります。

●実践との連動不足

マネジメントやリーダーシップは座学だけでは習得が難しく、学習内容の実践を通して徐々に身につくスキルです。そのため、一般論に偏り、現場での実践がイメージしづらい研修内容にならないように気を配る必要があります。「一般論を店長業務に落とし込むためのケーススタディを取り入れる」「学習内容を店長業務にどう反映するのか考える時間を取り入れる」など、実践を促すカリキュラム設計が大切です。

●画一的なカリキュラム

組織づくりが得意な店長もいれば、スタッフのモチベーションを引き出すことを得意とする店長もいます。リーダーシップやコミュニケーションは、すべての店長に細かい部分まで同じやり方を押しつけると上手くいかない学習テーマです。自分自身の個性や強みを見つめる研修カリキュラムを取り入れるなど、店長一人ひとりにあった形でスキルを伸ばせる研修設計が効果的です。

●上司のフォローアップ体制の欠如

店長研修で学んだ内容と、上司の指導内容に不一致があると店長が混乱してしまいますし、上司の理解とサポートの有無で店長の成長は変わります。店長の上司には 「今後行われる店長研修の内容」や「求められるサポート内容」を事前に説明しておくなど、上司が店長をスムーズにサポートできる進め方が大切です。

●評価制度との不一致

店長に求める成長が、評価制度と一致していない場合、店長の意欲がそがれてしまいます。評価制度で店長に求めることと、研修で店長に求めることが一致するように気をつけることが肝要です。また、直属の上司だけでなく、上層部に研修内容やその重要性を十分に認識してもらい、方針に一貫性を持たせることも大切です。

店長研修の導入事例をご紹介

店舗ビジネスを運営する企業は、どのような店長研修を行っているのでしょうか?今回は、弊社が提供する店長研修プログラムを活用した2つの事例をご紹介します。

ケース1:多店舗展開を支える店長研修

A社では、まだ数十店舗だった時代につくりあげた店長研修を、300店舗を超えた現在の事業規模にあわせて再構築する必要に迫られていました。

◆取り組み

同社では、ひとつひとつの研修が完成されたものであるのはもちろん、複数の研修が組み合わさることで相乗効果を発揮するよう、店長研修の全体像を新たにつくり直しました。ある研修で学んだことを、他の研修でも触れるようにしたことで、学んだ知識を実際に使いこなせるように導いています【図】。また、良くも悪くも自分なりのやり方が確立しているベテラン店長向けの研修では、従業員エンゲージメント調査「tenpoketチームアンケート」の結果を活用。調査結果をもとに部下の考えや意見に向き合ってもらい、自身のマネジメントのあり方を見直すきっかけを準備するなど、店長の年次別に研修カリキュラムを工夫し、多店舗運営のベースを支える教育体系を再構築されました。

◆ポイント

・一度の学習だけでは身につかないスキルは、何度も学習できるように、店長研修を構築

・同じ店長職でも、年次によって成長段階が異なる点に配慮して研修カリキュラムを構築

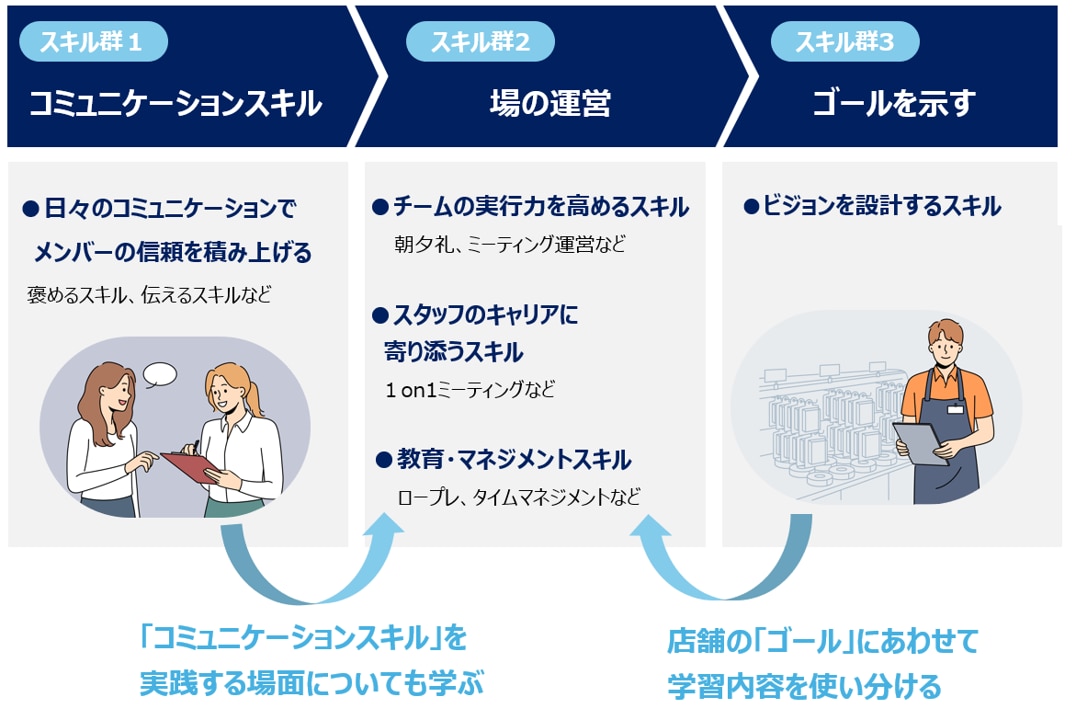

【図】各カリキュラムが相互につながるように設計

>>株式会社ゾフ様の事例(詳しい内容はこちらから)

ケース2:ゲームを使ってわかりやすく店舗マネジメントを教育

飲食店を運営するB社では、人数が増えた店長クラスの人材育成を進める必要がありました。

◆取り組み◆

同社は、ボードゲームを使って店舗経営を学べる研修プログラム「レストランマネジメントゲーム」の導入を決定。ゲームを用いることで、店舗のマネジメントや損益管理をわかりやすく学べるように工夫しました。飲食店では、スタッフが急に辞める、人手が足りないといったトラブルをゼロにはできません。同社は、繁忙期にむけた人員体制の強化や人材育成、リスク管理などを、店長としてどう計画していけばよいのかをこの研修を通して教育することに成功されました。

◆ポイント

・座学ではなくゲームを通してわかりやすく店舗経営を学習

・店長同士で意見交換しながら取り組むゲーム学習を用いたことで、自分と同じ立場・問題で悩む仲間がいることを理解させ、自分だけではないという安心感・前向きな気持ちを醸成

>>レストランマネジメントゲームの詳しい内容はこちら

>>株式会社寿商店様の事例(詳しい内容はこちらから)

まとめ

本コラムでは、店長研修に欠かせないテーマとして「マネジメント」「リーダーシップ」「コミュニケーション」を重点的に取り上げ、カリキュラム事例や失敗を避けるためのポイントなどをご紹介しました。

店長研修を成功に導くには、店長クラスの意識や知識にあわせた研修カリキュラムの設計はもちろん、実務との連動やフォローアップ体制の構築が欠かせません。MS&Consultingの店長研修なら、御社にあわせてカリキュラムやフォローアップ体制をカスタマイズしてご提供が可能です。お気軽にお問合せ下さい。>>『店長・管理職向け「研修ラインナップ」』の 詳しい資料はこちらから

※監修:株式会社MS&Consulting 角俊英、執筆:児玉彩子