ISO30414(人的資本に関する情報開示のガイドライン)とは?全項目一覧も解説!

「ISO30414」は、人的資本に関する情報開示の国際規格です。自社で人的資本の情報開示を進める際の指針となるのはもちろん、人材戦略を検討する際のヒントにもなるガイドラインです。本記事では、「ISO30414」とはどのようなガイドラインで、企業はどう活用すべきなのかを、全項目一覧とあわせて紹介しています。自社の人材マネジメントを深めるきっかけとしてご一読ください。

目次[非表示]

\関連資料を無料でご利用いただけます/

ISO30414とは?

ISO30414とは、2018年に ISO(国際標準化機構)が発表した、人的資本報告(Human Capital Reporting , HCR )のためのガイドラインです。自社の人的資本に関する情報を、社内外のステークホルダーに向けてどのように開示すべきかの指針が11項目58指標で紹介されています。事業のタイプ、規模、性質、複雑さにかかわらず全ての組織に適用できるガイドラインとされています。

【関連サイト】ISO30414(英語サイト)

ISOとは

ISOとは、スイスのジュネーブに本部を置く国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称で、国際的な標準を策定する非政府機関です。このISOが定めているものがISO規格であり、これらの規格は、製品やサービスの品質、安全性、機能性を統一することで、国際間の商取引を円滑にする役割を果たします。代表的なISO規格には、製品規格の「ISO68(ねじ)」や「ISO5800(フィルム感度)」、マネジメントシステム規格の「ISO9001(品質管理)」や「ISO14001(環境管理)」などが挙げられます。

ISO30414が注目されている背景

ISO30414は、企業が自社の人的資本に関する情報開示を行う際のガイドラインです。企業の透明性向上やESG投資への対応が求められる中、ISO30414の重要性が増しています。

●ESG投資への注目

近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資が世界的に注目されています。持続可能な社会を目指す流れを背景に、投資家が企業の財務情報と同時に、企業が環境や社会、ガバナンス体制に対してどのような配慮を行っているのかを重要視するようになったためです。そして、ESGの「S(Social)」の部分では、従業員への教育・研修の状況、労働環境や従業員エンゲージメントの状況など、企業競争力の源泉である人的資本に関する情報開示が求められています。このような流れの中で、投資家に対して効果的に透明性を高めることができる、ISO30414への注目が高まっています。

●人的資本の重要性の向上

2018年にISO30414が出版され世界的に人的資本の重要性が向上している中、2020年9月、経済産業省は「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書(人材版伊藤レポート)」を発表しました。この報告書では、企業が人的資本を戦略的に活用し、その情報を適切に開示することが、持続的な成長に繋がるとしています。伊藤レポートの発表で日本国内でも人的資本の重要性について理解が広がっており、同時にISO30414に対する注目度が高まっています。

●人的資本の情報開示義務化がスタート

2023年の1月に内閣政府から「企業内容等の開示に関する内閣府令」が交付・施工され、2023年の3月期決済以降、有価証券報告書での人的資本の情報開示が義務付けられました。義務化によって開示することになった項目としては、人的資本における人材育成方針、社内環境整備方針と、多様性における女性管理職比率、男女間賃金格差、男女の育児休業取得率です。この義務化には人的資本について世界的な規格として設定されているISO30414が大きく影響していることもあり最新情報のキャッチアップが求められています。

ISO30414はあらゆる企業で活用できる

では、自社の人材戦略にISO30414をどのように活かせばいいのでしょうか?ISO30414との向き合い方や活用方法を確認していきましょう。

●ISO30414への準拠は必須ではない

日本でも、上場企業においては人的資本の情報開示の義務化が始まりましたが、開示内容は2023年1月31日に公布・施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令」に規定されており、自社の人的資本の情報開示を進める上でISO30414への準拠は必須ではありません。

【関連記事】人的資本の情報開示義務化とは?開示のポイントから好事例まで簡単解説

●ISO30414はあらゆる企業で活用できる

(1)上場企業

しかしながら、 上場企業にとってISO30414に準拠した人的資本の情報開示に取り組むことは重要です。国内外の投資家が経営における人的資本の重要性について強い関心を寄せており、ISO30414に沿った義務化の流れが進む可能性があるからです。

また、ISOは国際的なガイドラインです。特にグローバル展開している企業、グローバル展開を見据えている企業においては、今のうちから国際的なガイドラインであるISO30414に準拠しながら、もしくは、その一部を取り入れながら人的資本の情報開示に取り組むことが望ましいといえます。

(2)人事部や教育部

ISO30414には人材マネジメントに関する指標が網羅的・体系的に整理されており、人的資本の情報開示の義務化の対象ではない企業にとってもヒントが詰まったガイドラインとなっています。 自社の人材戦略を考えるうえで、ISO30414を意識的に取り込んでいくことが理想です。人事部や教育部など人に関わる仕事をしている方はISO30414の内容を押さえておくことをおすすめします。

ISO30414の全項目一覧

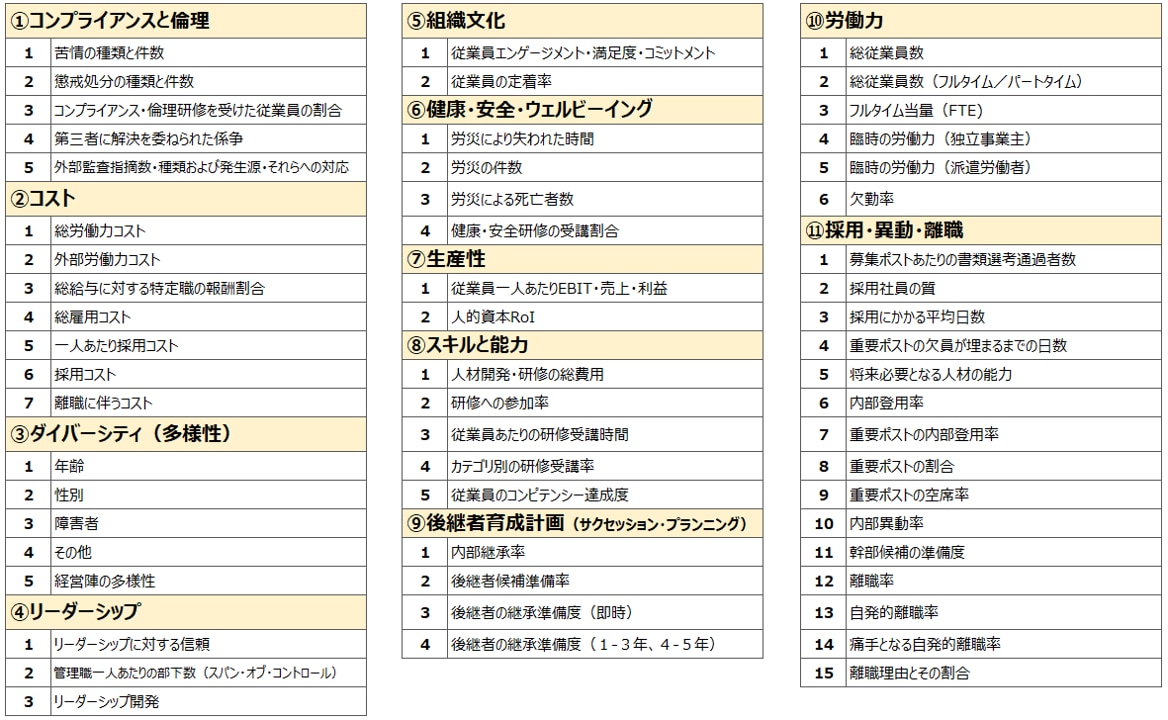

ISO30414 には、ステークホルダーの関心が高く、また、良質な人材を基盤とした経営に必要な人的資本に関する11項目58指標 がカバーされています。

まず、大きなカテゴリーが次の11項目にわかれています【図1】。「スキルと能力」「後継者育成計画」といった人材育成に関する項目から、「ダイバーシティ」「組織文化」といった戦略項目まで、良質な人材マネジメントを目指すために必要な11項目がまとめられています。

【図1】ISO30414の11項目

1 |

コンプライアンスと倫理 |

2 |

コスト |

3 |

ダイバーシティ(多様性) |

4 |

リーダーシップ |

5 |

組織文化 |

6 |

組織の健康・安全・福祉 |

7 |

生産性 |

8 |

採用・異動・離職 |

9 |

スキルと能力 |

10 |

後継者育成計画 |

11 |

労働力の解説 |

|

項目 |

内容 |

コンプライアンスと倫理 |

①苦情の種類の件数

②懲戒処分の種類と件数

③コンプライアンス・倫理研修を受けた従業員の割合

④第三者に解決を委ねられた係争

⑤外部監査指摘数・種類および発生源・それらへの対応

|

コスト |

①総労働力コスト

②外部労働力コスト

③総給与に対する特定職の報酬割合

④総費用コスト

⑤一人あたり採用コスト

⑥採用コスト

⑦離職に伴うコスト

|

ダイバーシティ(多様性) |

①年齢

②性別

③障害者

④その他

⑤経営陣の多様性

|

リーダーシップ |

①リーダーシップに対する信頼

②管理職一人あたりの部下数(スパン・オブ・コントロール)

③リーダーシップ開発

|

組織文化 |

①従業員エンゲージメント・満足度・コミットメント

②従業員の定着率

|

組織の健康・安全・福祉 |

①労災により失われた時間

②労災の件数

③労災による死亡者数

④健康・安全研修の受講割合

|

生産性 |

①従業員一人あたりのEBIT・売上・利益

②人的資本RoI

|

スキルと能力 |

①人材開発・研修の総費用

②研修への参加率

③従業員あたりの研修受講時間

④カテゴリ別の研修受講率

⑤従業員のコンピテンシー達成度

|

後継者育成計画

(サクセッション・プランニング)

|

①内部継承率

②後継者候補準備率

③後継者の継承準備度(即時)

④後継者の継承準備度(1-3年、4-5年)

|

労働力 |

①総従業員数

②総従業員数(フルタイム/パートタイム)

③フルタイム当量(FTE)

④臨時の労働力(独立事業主)

⑤臨時の労働力)(派遣労働者)

⑥欠勤率

|

採用・異動・離職 |

①募集ポストあたりの書類選考通過者数

②採用社員の質

③採用にかかる平均日数

④重要ポストの欠員が埋まるまでの日数

⑤将来必要となる人材の能力

⑥内部登用率

⑦重要ポストの内部登用率

⑧重要ポストの割合

⑨重要ポストの空席率

⑩内部異動率

⑪幹部候補の準備度

⑫離職率

⑬自発的離職率

⑭痛手となる自発的離職率

⑮離職理由とその割合

|

そして、これら11項目それぞれの状況を数値で計測できるようにするために「58の測定基準(メトリック)」が定められているのがISO30414の 特徴です【図2】。これにより、採用や教育といった人材マネジメントに関する活動の成果を感覚ではなく、数値で評価・検証することができます。

例えば、ISO30414で提唱されている採用活動を数値化するための指標を見てみましょう。採用力をあらわす 「募集ポストあたりの書類選考通過者数」「採用社員の質」といった指標だけでなく、スピードを評価するための「採用にかかる平均日数」や、重要ポストの人員不足状態を可視化するための「全欠員ポストのうちの重要ポストの割合」「幹部候補の準備度」といった指標まで網羅的に整理されていることがわかります。

【図2】11項目58指標

※出所:経済産業省 「事務局説明資料(経営戦略と人材戦略)」より弊社翻訳

このように、人材マネジメントに関する指標が網羅的・体系的に整理されているのがISO30414です。ISO30414の認証取得を考えていない企業であっても、ISO30414の11項目58指標に沿って自社の状況をチェックすることで多くの気づきを得ることができます。人材に関わる業務を担当している方にはぜひ有効活用していただきたいと思います。

\関連資料を無料でご利用いただけます/

ISO30414に準拠した情報開示を行うために必要なこと

ISO30414に準拠した情報開示を進めるための5つのステップを以下で解説します。

●人的資本の情報開示を行う目的の整理

目的によっては、すべての指標を一度に公開する必要はなく、段階的に公開範囲を拡大していくアプローチも考えられます。まず、離職率を改善したい、投資家の優先順位が高い項目に関して対して人的資本への取り組みを透明化したい、など自社がISO30414に準拠して情報開示を行う目的を明確にします。

●KPIの決定

ISO 30414で推奨されている指標のうち、自社の目的と合致する指標を選びます。例えば、離職率を改善したいなら、「離職率」「痛手となる自発的離職率」や「従業員エンゲージメントスコア」などが適切です。

●データ収集

次に、KPIに関連する人事データを収集することが必要になります。人事データベースから必要な情報を集めるのか、従業員アンケートを用いて測定するのか、KPIによって適切なデータ収集方法が異なります。定期的に更新しやすい仕組みを考案すること、また、部門横断でのデータ収集・分析が必要になることも考えると責任者を任命することが大事です。

●データの活用

ISO30414に基づく情報開示を行うだけでなく、収集したデータを経営の意思決定に活用することが重要です。これを実現するためには、データにアクセスしやすい仕組みを整える必要があります。例えば、デジタルプラットフォームを活用して、リアルタイムでデータを分析・共有できる環境を構築するなどの体制を整えることで、経営陣はデータドリブンな意思決定を行い、企業の競争力をさらに高めることが可能になります。

●レポーティング・情報開示

内部報告(社内への公開)と外部報告(社会への公開)のそれぞれっで、どこまでレポーティングするか開示方針を決め、ISO 30414に準拠した形で、定量データと定性情報の両面をバランスよく盛り込んだ報告書を作成します。レポーティングに対する投資家や機関投資家からの評価・要望は整理し、次の情報開示に活かしていきます。

これらの5ステップを踏むことでISO30414に準拠した情報開示を円滑に進めることでき、企業の透明性と信頼性を向上させることができます。

ISO30414に準拠した情報開示のメリット

では、ISO30414に準拠した人的資本の情報開示には、どのようなメリットがあるのでしょうか。ISO30414を活かした人的資本の情報開示のメリットを確認しておきましょう。

●ステークホルダーへの効果的な情報開示

これまでも「統合報告書」の中で人的資本の情報開示は行われてきました。しかし、書式が企業によってバラバラだったり、定性的な記載が多かったりなど、過去との比較や他社との比較が難しい傾向にありました。ISOは地域や産業を超えて通用する国際規格を制定している組織です。企業はISO30414に準拠して人的資本の情報開示を行うことで、国を超えて投資家をはじめとするステークホルダーに理解しやすい情報開示が可能になり、ステークホルダーとの信頼構築に役立ちます。

●人材データの戦略的な蓄積が進む

ISO30414に基づいて人的資本の状況を数値化するには、人材データの整理と蓄積が必要です。利用しやすい形で人材データが蓄積されることは、企業にとって大きな財産となります。これにより、データに基づいた経営判断が可能になり、人材戦略を成功させるための重要な基盤となります。

●より戦略的に人事施策が行える

ISO30414は「労働力の持続可能性をサポートするために、組織への人的資本の貢献を考察し、透明性を高めるため」に発行されました。人的資本の状況を数値化することで、課題を見つけやすくなり、効果的に人事施策を行うことができるようになります。また、人事施策が機能しているかどうかそのパフォーマンスの客観的な効果測定も可能になります。

企業戦略における人的資本の重要性がますます高まっています。国際的な規格であるISO30414に準拠して、自社の人的資本を考察することには大きなメリットがあると言えます。

ISO30414の今後の動向

ISO30414は、2011年に設立されたISOの専門委員会である「TC260(Technical Committee 260) 」が生み出しました。ISOには300を超える専門委員会がありますが、TC260はヒューマンリソースマネジメントに関する国際規格を専門的に検討・開発・発行する組織です。日本はこのTC260に、これまでは「Oメンバー※1」として参加していましたが、2023年2月から「Pメンバー※2」に昇格して参加をしています。

PメンバーはISOの規格づくりに積極的に関わるメンバーを意味します。日本は「人への投資」という政策の下、人的資本マネジメントの国際規格づくりに積極的に関わる姿勢を持っているということです。ISO規格内容は時代にあわせて数年毎に更新されていきます。今後も、ISO30414の動向を継続して追っていくことが重要になります。

※1:Oメンバー(Observer Member)、投票権がないオブザーバー参加者。

※2:Pメンバー(Participating Member)、投票権がある積極参加者。

まとめ

人的資本の情報開示は世界規模での潮流です。ISO30414に準拠した開示を行うことは必須ではありませんが、国際規格であるISO30414に基づいて、もしくは、その一部を取り入れて開示にはメリットが複数あります。また、人材マネジメントについて網羅的・体系的に整理されたISO30414は、人材戦略を考察する上でも大きなヒントになります。自社にうまく取り入れて活用していきたいものです。

\関連資料を無料でご利用いただけます/